英語の本を気軽に読んで勉強したい方には、英語の絵本がおすすめです。絵本であれば、難しい単語も少ないのでいちいち辞書を引く必要もなく、簡単に読み進められます。また、教科書には出てこないような単語や言い回しに出会えることもあり、英語を読む楽しさを得られるのです。絵本と言っても、おもしろいストーリーで、英語学習に役立つ文字数やページ数のある絵本を5冊を紹介していきます。

The Cat in the Hat by Dr. Seuss

世界的絵本作家であり、現代のマザーグースとも称されるDr. Seussの代表作である「The Cat in the Hat」は、英語圏の子供たちによって昔から読み継がれています。Dr. Seussの絵本は、ストーリーが思いもよらない方向にどんどん進んでいくのが醍醐味です。この物語は、Dr.Seussの絵本の中で最も人気の高い1冊となっています。

他にも、”The Cat in the Hat Comes Back” “Green Eggs and Ham” “Oh, the Thinks You Can Think!” “How the Grinch Stole Christmas!” “Oh, The Places You’ll Go!” “One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish”などの作品が子どもたちに人気です。読者の対象年齢は、ネイティブの幼稚園生から小学校低学年向けです。

総語数1,621語。あらすじ:ある退屈な雨の日に少年と妹が留守番をしていると、帽子をかぶった不思議なネコThe Cat in the Hatが突然遊びにやってきます。ネコのペースにのせられているうちに、いつの間にか家の中が大変なことになり、さまざまなトラブルを起こしていくという奇想天外なストーリーです。

注目ポイント:登場人物のキャラクターが独特で、大人が読んでも愉快で楽しめるストーリーです。日本語でも韻を踏むとおもしろみが出るのと同様に、英語でも韻を踏むことは言葉遊びの一つとなっています。この絵本に出てくる韻の数は220語にものぼり、使用頻度が高く初心者にもおなじみの単語ばかりです。ナンセンスな韻を踏むことで文章に独特なリズム感を生み出し、楽しく読むことにつながります。また、何度も同じフレーズが使われているので、繰り返し読んだり音読することで、自然とその言い回しを身につけられます。

この絵本には、日本の中学校で学ぶ基本的な英語構文も出てきますが、1文1文が短いので読みやすく理解しやすいです。例えば、冒頭に出てくる”Too wet to go out” “And too cold to play ball”など。完全な文にするなら、”It’s too wet for us to go out”「雨で私たちは外出できない」や “And it’s too cold for us to play ball”「私たちがボール遊びをするには寒すぎる」となるのでしょうが、子供向けの絵本ですし、少し口語調になっている部分もあります。

訳)猫は好奇心に満ち溢れたいたずら好きの動物で、部屋に金魚鉢に入った魚がいたら、飼い主がいない時にいたずらをするでしょう。

訳)母親が外出して、子供たちと猫が留守番をしているときに、何かとんでもないことが起こる可能性が高いです。

訳)この本の著者はそういった経験や想像に着想を得て書いたのかもしれません。

The Tale of Peter Rabbit by Beatrix Potter

1893年に刊行されたピーターラビットシリーズの初めての物語です。世界中の子どもたちに愛されてきた、全部で24作品からなる物語で、それぞれ主人公が変わっていきます。日本では、キャラクターとして認知度の高いピーターラビットですが、元となった絵本の内容も秀逸です。イギリスの女性絵本作家のBeatrix Potterが家庭教師をしていた頃の教え子の息子宛に送った絵手紙によって生まれた絵本です。また、優しいタッチの絵が印象的な作品となっています。読者の対象年齢は、ネイティブの小学校低学年から高学年向けです。

総文字数975語。あらすじ:いたずら好きなピーターは、お母さんの言いつけを守らずに一人でマクレガーさんの畑に忍び込みます。実は、ピーターのお父さんはマグレガーさんの奥さんにパイにされてしまったという衝撃の事実があったのです。畑でたくさんの野菜を食べていたピーターは、マクレガーさんに見つかってしまいます。逃げる途中で、靴下とジャケットを失くしてしまいながらも、なんとかクタクタになりながら、逃げて帰ってきました。そんなピーターに、お母さんが煎じ薬を飲ませてくれたというストーリーです。

注目ポイント:ストーリーは子ども向けですが、単語や言い回しが凝っていたり、古い表現を含むこともあるので、思いのほか英語の難易度が高いです。学校の教科書や英語の試験勉強しかしてこなかった人には、少し難しく感じるかもしれません。細かい点にこだわらずに、絵と一緒に雰囲気を楽しんで読んでみましょう。

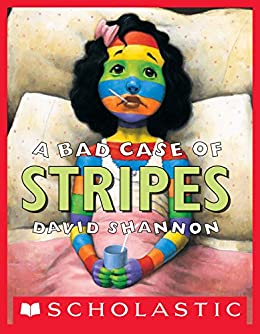

A Bad Case of Stripes by David Shannon

アメリカの現代作家であり子供向けのイラストレーターでもDavid Shannonによって、2004年に刊行された本です。この本に描かれている絵は、登場人物の表情が豊かで、まるでアニメを思わせるようなイラストが印象的です。全米教育協会で、教師用子供向けのトップ100に選ばれています。この他にも、”No David!” “David Gets in Trouble” “Duck on a Bike”が人気です。読者の対象年齢は、ネイティブの小学校中学年向けです。

総語数1,387語。あらすじ:カミラは人と違うことを恐れ、いつも周りの目を気にして、自分の本当の気持ちを押し殺している女の子です。学校の他のみんなはリマ豆が嫌いなので、カミラは本当はそれが好物なのに食べません。新学期のある日の朝、格好を気にして服をとっかえひっかえしていたカミラの体が、突然色とりどりのストライプの模様ができてしまいます。昨日まで人気者だったカミラが、今日は友だちに笑われたりからかわれたりして、校長先生までがカミラに登校禁止令を出してしまいます。その後カミラの身体はもとの姿に戻れるのかというストーリーです。注目ポイント英語の単語や言い回し自体は、平易で読みやすいです。カメリアの肌の色や身体の変化をカラフルに描写した迫力あるイラストでストーリーにグングン引き込まれていきます。

ストーリーは子どもだけでなく、大人も色々と考えさせられるテーマとなっています。「人と同じであることばかりでなく、自分を持つことが大切である」というメッセージを持つこの本は、絵本の域を超えて何度も読み返したくなります。

訳)なぜ校長先生は、カミラに学校に来ないように頼んだのですか?

訳)なぜなら、学校と教師は、彼女が伝染病にかかっていて、そのストライプが伝染するかもしれないと考えたからです。

校長先生がカミラに学校に来ないように伝えるシーンは衝撃的です。contagious 「伝染性のある」など少し難しめの単語や、医者の診断の英語も学べる絵本です。

この状況を日本に置き換えて考えてみると、学校生活の中で、何か大きな変化が起きると、周りの友達から違った目で見られて苦しく感じることがあるのかなと思います。周りの人と同じようにしていたら、突然カラフルなストライプが体に表れたという設定に不自然さを感じてしまいますが、英語で読むと、学べることがあります。

Curious George by H.A. Rey & Margret Rey

日本でも「おさるのジョージ」や「ひとまねこざる」として広く知られ、英語でも読んでおきたい人気の絵本シリーズです。Hans Augusto Rey と Margret Rey夫妻の作品です。初版は1939年で、1940年~1960年代にかけて全7作があり、”Curious George Takes a Job” “Curious George Rides a Bike” “Curious George Goes to the Hospital”などがあります。読者の対象年齢は、ネイティブの幼稚園生向けです。

総語数918語。あらすじ:主人公の好奇心旺盛で辛抱ができない子ザルのジョージが、毎回いろんなところでへまをやらかします。その度にさまざまなことに挑戦しながらジョージは成長していきます。ハチャメチャな騒ぎを起こしながら黄色い帽子のおじさんと、一緒に様々なことを乗り越えていく心温まるストーリです。

注目ポイント:文章はシンプルなアメリカ英語でクセがないので、とても読みやすい絵本です。とはいっても、出てくる単語の種類が幅広いので、単語力を増やすことも可能です。また、一つ一つの文章が長めなので英語の文法を学べるだけでなく、学校でほとんど教わらない日常的な英語の言い回しや表現がたくさん出てくるので新しい発見もあります。さらに、特定の場面だけしか出てこない絵本とは異なり、さまざまなアメリカの社会や文化全般についても広く知ることができます。英語の絵本を初めて読みたい方の入門書としておすすめのシリーズです。

Curious George の絵本シリーズは、”It was a perfect day” という文で始まっていますが、これはおそらく “Curious George”シリーズの中で、ジョージが自分の世界を理想的だと思う場面やストーリーに言及しているのでしょう。好奇心でいっぱいのサル、ジョージの冒険物語ですが、へまをやらかしながらも、さまざまなことに挑戦するジョージの姿に、子供も大人も惹きつけられます。

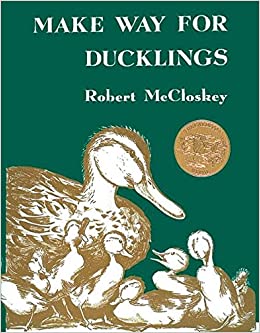

Make Way for Ducklings by Robert McCloskey

1941年にRobert McCloskeyが発刊以来、80年近くにわたって愛されてきた名作の絵本です。1942年には、児童図書館協会によるコールデコット賞の金メダルを受賞しています。2色刷りのイラストは、シンプルながらボストンの街の風景が情感たっぷりに描かれています。読者の対象年齢は、ネイティブの小学中学年~高学年向けです。

総語数1,149語。あらすじ:カモのマラード夫婦は、子どもを育てる場所を探しにボストンまでやってきました。ボストン中を飛び回った2羽は、キツネやカメも自転車も来ないチャールズ川の中の小島に巣をつくることに決めました。産んだ卵から8羽のヒナがかえり、マラード夫婦の子育てがはじまります。ヒナが大きくなると、ボストンの公園の池に移り住むことになりました。マラード夫婦と8羽のヒナが危険いっぱいの街を旅するストーリーです。注目ポイント8羽の赤ちゃんの名前が韻を踏んでいたり、テンポよくストーリーを読み進められる英語で書かれています。また、カモの鳴き声や交通の騒音などのさまざまな擬声語も学べます。

Duckling(ダックリング)とはカモやアヒルの子のことを指します。この絵本を読んでいると、かなり前に話題になったカルガモの大移動の話を思い出しました。親ガモの後について移動する小ガモたちの姿がとても愛らしく、日本でもカモを保護して守ってあげようという活動がありました。

大都市は自動車や人間の数が多く、カモなどの鳥にとってはとても住みづらい場所になっています。東京にはハトやカラスはたくさんいますが、カモやアヒルを見かけることはほとんどありません。カモやアヒルは池や川のそばに生息しており、アメリカのボストンやカナダのバンクーバーで池や川があり自然が残っている地域には、カモが住んでいるようです。この本は、人間と動物の共存についても考えさせられる本です。

子供だけでなく、大人も楽しめて英語の勉強に役立つ絵本をたくさん読もう

これまで紹介した5冊の絵本は、英語が読みやすいだけでなく、大人も楽しめるストーリーを中心に紹介しました。絵本はスラスラ読めるので、英語を読む達成感を味わうこともできます。また、1回だけ読んで終わりにせず、本に出てきたさまざまな言い回しや単語をすべて覚えられるようになるまで、何度も読み込んでみましょう。なかにはCDやネットで読み聞かせもあるので、聞きながら絵本を読むことでリスニング力と単語力を一緒に伸ばせます。それぞれの絵本には、テーマがあるので、そのテーマについても考えてみましょう。

学校英語を学ぶ中で、テストで良い点数を取るために、試験に合格するためにという目的で英語を勉強された方も大勢おられるでしょう。学校を卒業し試験合格も意識しなくてよくなった方は、英語を学ぶことが楽しいと思えるような本を読んだり、人生の糧になるような本との出会いをしたりするために、英語の勉強に役立つ絵本を試してみてはいかがでしょうか。